こんにちは!

野草フォトクラブ19のポコです。

今回も3月の理窓公園で見かけた野草の紹介です。

やっと冬も終わり、春がゆっくりと歩き出した様子をお知らせします。

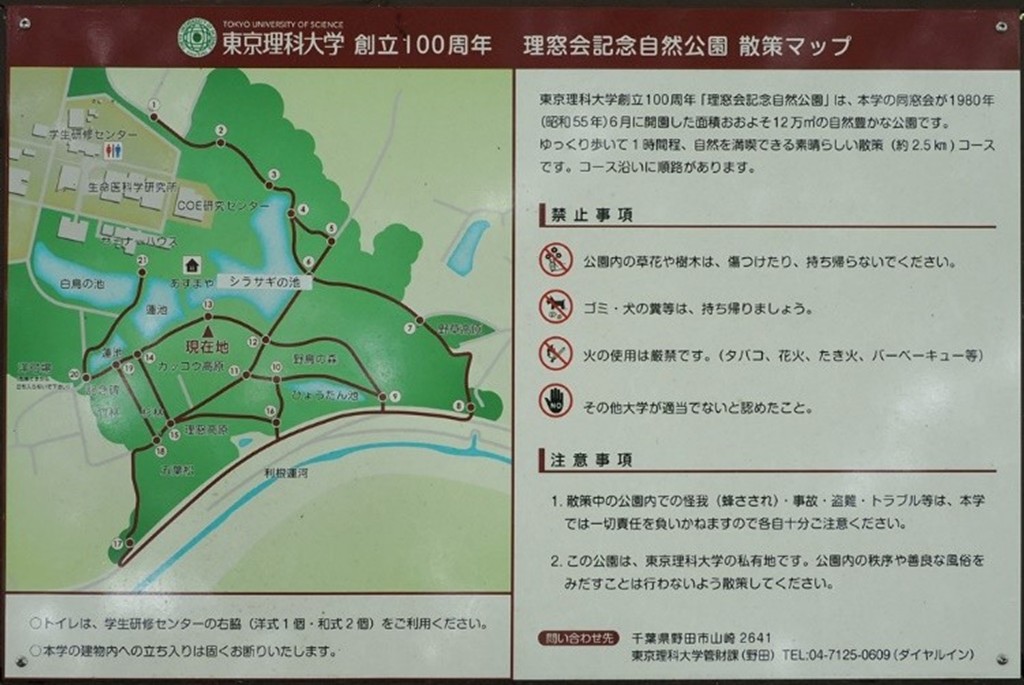

「理窓公園」は、東京理科大学野田キャンパスに併設されている「理窓会記念自然公園」のことです。

ニリンソウ(二輪草)

和名(日本での植物名)は、花が2個寄り添うように咲くことからつけられました。

林の縁や小川の縁に生える多年草で、草丈は15~20cmです。

茎葉は3枚が輪生し、葉の表面に白い斑が入るのが特徴です。

花は直径1.5~2.5cmで白色。

花弁は無く、白い花弁のように見えるのは実は萼片で5枚つきます。

東葛飾(柏・流山・松戸)での花期は3~4月です。

ニリンソウの花

アミガサユリ(編み笠百合)

和名は、花の内側の紫色の網状の模様を編み笠に見立てたことによります。

自然の残った草地や空き地でよく見られます。

中国原産で観賞用として、また漢方薬として渡来したものが野生化したものと考えられています。

草丈は約50cm。

上部の葉の先はひげ状になり、円を描くように丸まります。

釣鐘型の花の大きさは2~3cmで、花被片(花びらと葯を合わせたもののことでユリの仲間に多いです。専門用語は難しいですね)は6枚。淡い黄緑色をしています。

東葛飾での花期は3~4月です。

なお、アミガサユリは通称で、正式名はバイモ(貝母)といいます。

覚えておいてくださいね。

アミガサユリ

アミガサユリの花 内側の紫色の網状の模様

キュウリグサ(胡瓜草)

和名は、葉や茎を揉むとキュウリの匂いがすることから名付けられました。

やや湿り気のある草地や空き地、道端に生える2年草で、草丈は10~30cmです。

上部の葉は小さく目立ちません。

茎の先は、くるりと巻いて花をつけます。

花はワスレナグサとそっくりさん。

でも花の大きさは2mmくらいで、ワスレナグサの6~10mmよりもずっと小さいです。

花の中心は黄色で、5枚の花弁は淡い青色。

よく見るととっても可愛いです。

東葛飾での花期は4~6月です。

キュウリグサ

キュウリグサの花(ワスレナグサの小型版) 葉を揉むとキュウリの匂いがします

ミチタネツケバナ(道種漬花)

和名のタネツケバナは、イネの種籾(たねもみ)を水につけて苗代の準備をするころに花が咲くことからで、ミチは道端に多く見られるためこの名が付きました。

空き地や道端によく見られる1~2年草で、菜の花の仲間です。

草丈は20~40cmで茎につく葉は少なく、また長い円柱形の果実は花より高くなるのが特徴です。

また同じ仲間のタネツケバナは湿地や水辺を好むのに対し、本種は乾いた所にもよく出ています。

タネツケバナは日本の在来種ですが、ミチタネツケバナはヨーロッパ原産の帰化植物です。

東葛飾での花期は2~4月で、タネツケバナより1カ月ほど早いです。

ミチタネツケバナ

ミチタネツケバナの花の雄しべは4本 タネツケバナの雄しべは6本の違いがある

ヒメウズ(姫烏頭)

1月に紹介したヒメウズがきれいに咲き出しました。

花の大きさは4~5㎜で、白い花弁のように見えるのは萼片です。

そして雄しべと雌しべを筒状に包んでいる黄色いのが花弁です。

東葛飾での花期は3~4月です。

ヒメウズの花

キクザキイチゲ(菊咲一華)

和名は花がキクに似て、1つ咲くことからイチゲ(一華)と名付けられました。

別名はキクザキイチリンソウです。

山地の林の中や縁に生える多年草で、キンポウゲの仲間です。

草丈は10~20cmで、茎につく葉は3個輪生で複葉になります。

茎の先に直径3cm程の花を1個つけます。

花弁は無く、花弁のように見えるのは実は萼片で8~13枚付きます。

色は白色から淡い紫色と変化に富み、理窓公園には白色、筑波山には紫色が多いです。

東葛飾での花期は3~4月です。

キクザキイチゲ

3月の理窓公園

理窓公園の案内板

理窓会記念自然公園

★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。

※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください

この記事を書いたのは…

野草フォトクラブ19

撮影対象を山野草に絞ったちょっとユニークな写真クラブです。 東葛地区で咲く四季折々の花やその花についての楽しい説明など、発信していきたいと思います。