こんにちは! 野草フォトクラブ19です。

ずっと暑い日が続き、散歩に出かけるにも一大決心が必要な今年の夏でしたね。

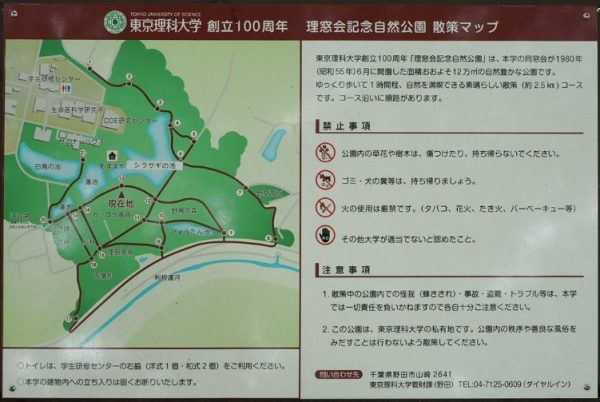

少し暑さが和らいだので久しぶりに理窓公園に出かけてきました。今回はその時、園内で目にした野草たちを紹介します。

コマツナギ(駒繋)

コマツナギの花

コマツナギの花と果実

初めて見るとピンクの可愛い花をつけた草が地面を這うように生えているように見えますが、実はマメ科の落葉小低木というれっきとした「樹木」なんですよ。

茎が頑丈なうえ根も太くて逞しく、手で引っ張ったぐらいでは抜けません。それもそのはず、漢字では「駒繋ぎ」と書き、馬も繋ぎ止められる位丈夫というのが名の由来なんです。

また、この木の葉が馬の大好物で、馬がこの植物を見つけると離れなくなるからこの名が付いたとの説もあります。面白いですね。

写真の花の下方に見える長さ2.5〜3cmの細い棒状のものは「さや」で、中に3~8個の種子が入っています。

ヒヨドリジョウゴ(鵯上戸)

ヒヨドリジョウゴ

つる性多年草でナスの仲間です。草全体に軟毛が密生し、他の植物にからみついてのびます。

写真で見てわかるように、花びらが後ろに強く反り返り、花の中心部にある黄色から褐色の雄しべの葯(やく)がすごく印象的で、可愛いです。雄しべの間から長く突き出ているのは雌しべです。

熟した赤い果実にヒヨドリが群がって食べる様子が、酒に酔った人たちが騒ぐ様子に似ているというのが名前の由来らしいですが実には毒があり、この説はちょっと怪しいですね。

それともヒヨドリは実の毒を解毒する酵素を持っているのかもしれませんね。実際に食べている現場を見た方はお知らせください。

イヌホオズキ(犬酸漿)

イヌホオズキ

これもナス科の一年草です。

ナスやホオズキに似ていますが、利用価値がないことからイヌとつけられてしまいました。同じく役に立たないことから、別名バカナスとも呼ばれます。

バカはともかく、役に立たないという意味で名前にイヌとつけられた植物はイヌタデ(通称アカマンマ)などたくさんあります。犬がかわいそうですが、昔の人は犬を牛や馬、ヒツジやヤギと比較したのかもしれませんね。

茎の途中から枝を出し、直径6〜7mmの白い花を4〜8個つけます。花は深く5裂して反り返りますがヒヨドリジョウゴほどではありません。

液果は直径0.7〜1cmの球形で黒色に熟します。美味しそうですが有毒物質が含まれているため食べられません。

イヌホオズキの果実

ところで、イヌホオズキとヒヨドリジョウゴは共に同じナス科に属し、花の形がよく似ています。

また、ヒヨドリジョウゴは全草が有毒で、特に果実に「ソラニン」という毒性物質を含みます。一方、イヌホオズキも全草に毒があり、特に未熟な果実と葉には有毒成分「ソラニン」が含まれている点でも似ています。

ちなみに「ソラニン」は、同じナス科の植物であるジャガイモの芽にも含まれる有毒成分です。

ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡)

ヨウシュヤマゴボウの果実

ヨウシュヤマゴボウの若い果実

北アメリカ原産の多年草ですが、日本に帰化して各地で繁殖しています。

ゴボウの仲間ではありませんが、根がゴボウのように長いことからこの名前がつけられたようです。

散策路のすぐそばにヨウシュヤマゴボウの実が鈴なりになっていました。

黒紫色の果実はブドウの房のようですごく美味しそうに見えますが決して食べてはいけません。果実と根には有毒成分が含まれ、皮膚に対しても刺激作用があるので、触ってもいけません。近くで鑑賞するだけにしましょう。

こうしてみると有毒成分を持つ野草がとても多いですね。

植物が毒を持つ理由には、

〇動物や昆虫の捕食から身を守る

〇果実の中の種子が未熟な間は毒のある成分を出して食べられないようにし、種子が熟すると毒を無くして動物に食べてもらい、種子を散布する

〇根から他の植物の成長を阻害する成分(毒)を分布して他の植物の生育を妨げる……など、色々な目的で毒を利用しているようです。

“う~ん。植物って思ったより賢い。”

ネコハギ(猫萩)

ネコハギ

茎は針金状で長く伸びて地を這います。マメ科の多年草です。

花は白色であり、中心部に紅紫色の紋があるのが特徴です。

秋の七草としてなじみの深いハギに似ているものの全体に黄褐色の軟毛が多く、イヌハギよりも全体が小さいことから「猫(ネコ)」と名付けられました。

なお、イヌハギの写真があればいいのですが、イヌハギは絶滅危惧Ⅱ類に指定されている珍しい植物で筆者もまだ見たことがありません。

クズ(葛)

クズの花

マメ科の多年草です。つる性で10メートル以上もつるを伸ばします。

繁殖力旺盛でたちまちのうちに生い茂り、他の草木を覆ってしまうので海外で帰化したクズは現地でとても嫌われています(日本でも?)。理窓公園内でもクズは至る所でツルを伸ばして繁茂していました。

根は人の腕ほどにも大きくなり、多量のデンプンを含み、葛粉の原料になります。

クズの名は吉野の国栖(クズ・地名)が有名な葛粉の産地であったことに由来します。

ツリガネニンジン(釣鐘人参)

ツリガネニンジン

キキョウ科の多年草です。

花が釣鐘状で、根茎が太くて朝鮮ニンジンのように肥大するため、この名がつきました。

萼(がく)は細くて糸状であり、雌しべは釣り鐘型の花から少し突き出ます。花が開いた直後の雌しべの先端はこん棒状ですが、その後は3つに分かれて広がるという不思議な特徴があります。

芽生えた若苗は山菜として珍重されています。一度試されては如何?

ツルボ(蔓穂)

ツルボ

この植物の球根の皮をむくと、つるっとした坊主頭に似ることをツルボウズと表現し、これが転訛したなど、名の由来には諸説があります。

日当たりの良い山野や畑のあぜ道、河原の土手など、丈の高い草が生えないような場所に自生します。

夏と冬には休眠します。春に出た葉は夏には枯れ、8~9月に再び葉が出て薄紫色の穂状の花を咲かせます。

古くから薬草として知られ、球根をすりつぶしたものは神経痛、腰痛、膝痛、やけど、切り傷などの患部に貼る湿布薬として使われてきました。

以上紹介した野草は派手に群生しているわけではなく、どちらかというと草陰に隠れるように所々で小さな花をポツリポツリと咲かせています。ですからつい見過ごすことも多いかもしれません。

また、これらの野草たちは特段珍しくはありませんが、時期が来ればいつもの所にいつものように咲いています。季節を感じながらそれらを見つけるのがうれしいんです。また楽しいんです。

散策路を巡って最後に園内のひょうたん池の周りに来ました。

冬が近づくと飛来する水鳥の姿も今はなく、ひっそりとしていました。

また、このところの猛暑と少雨のせいか水位が低く、端の方では水が引いて池の底が見えていました。

園内の「ひょうたん池」の様子

理窓公園内の案内板

理窓会記念自然公園

★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。

※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください

この記事を書いたのは…

野草フォトクラブ19

撮影対象を山野草に絞ったちょっとユニークな写真クラブです。 東葛地区で咲く四季折々の花やその花についての楽しい説明など、発信していきたいと思います。