柏市立土小学校には「土小観光協会」があるのをご存知ですか?

昨年6月に柏市観光協会から「土地域の歴史やいいところを『土小観光協会』として、柏市観光協会に代わって発信していただけないでしょうか」という依頼を受けた6年生たち。

70余名の6年生は自分たちでその依頼を受ける判断をくだし、「民話&坂道課」「神社仏閣課」「里山課」「農業課」「土小課」の5つの課に分かれて活動を開始。

その成果として、1月29日、2月1日、2月2日の3日間、一般の方々に地域を案内する「土地域☆魅力めぐりツアー」が開催されました。

歴史の宝庫・増尾地域にある土小学校。ツアー初日は天気もよく、青空が広がっていました。

梅津校長先生の教育理念とともに

この取り組みは、知る人ぞ知る、土小学校校長・梅津健志先生が、その教育理念を、学校の先生方や保護者、地域の方々に丁寧に説明し、共有しながら進めてきたものといえるでしょう。

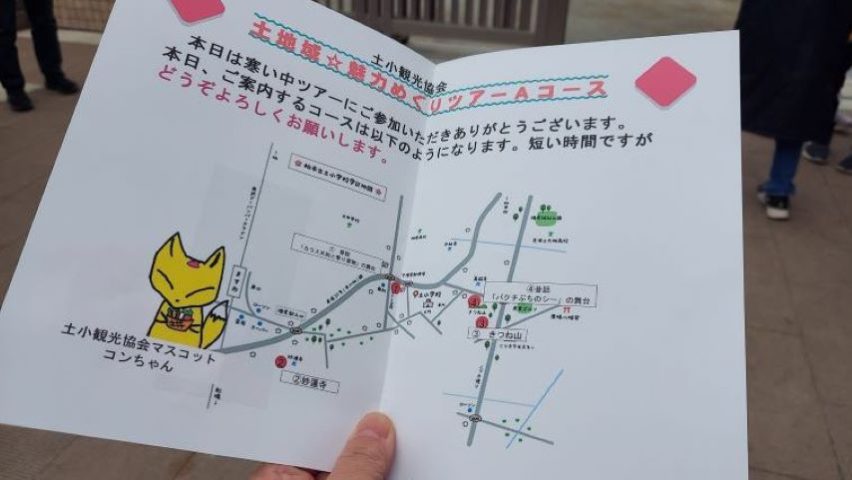

今回のツアーは、A、B、Cの3コース。

6年生が3つのグループに分かれて、2回ずつ地域を案内するというものです。

私はそのうちの2日間に参加し、全コースを密着取材。

取材中に伺った梅津先生の理念とともに、ツアーの様子をご紹介しましょう。

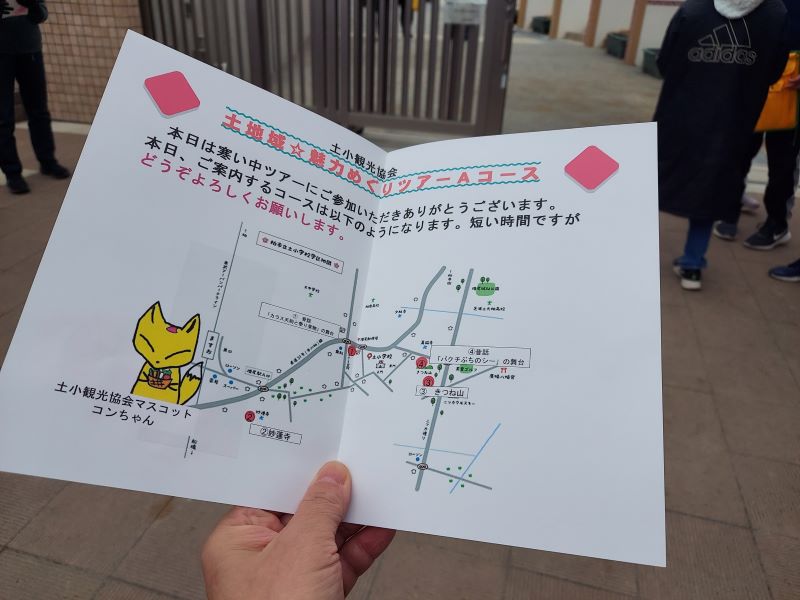

配布されたコースマップを眺める一般参加者たち。マップ表紙にはかわいい桜型の色紙があしらわれています。

ツアー初日午後【Bコース】。キーワードは「本物じゃないと!」

【Bコース】は土小の校庭からスタート。

シンボルの「百年桜」について、「見守られながら過ごしている」「満開のときはきれいでかわいい」と愛情たっぷりに説明してくれました。

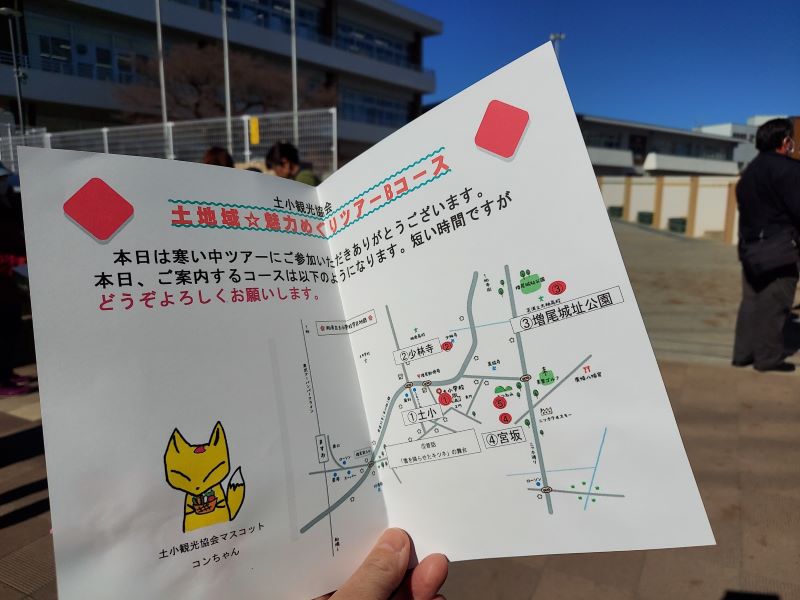

Bコースのマップ。全コースのマップに、土小観光協会のマスコット「コンちゃん」が描かれています。

まずは、本日の総合ガイドの皆さんからご挨拶。

各スポットには、担当の解説チームがスタンバイ。「百年桜」は学校と同様、125年の歴史があるそうです。桜の季節には遠回りしてでもここを通りたくなりました。

相馬重胤公ゆかりの少林寺

増尾の歴史を語るのに欠かせない人物が、14世紀に奥州相馬氏の祖となった相馬重胤(しげたね)公。

増尾村で生まれ育ったといわれ、少林寺のご本尊・十一面観音像は重胤公の持仏だと伝えられています。

総合ガイドは色鮮やかなコンちゃんの旗をふりながら、参加者を誘導します。

通常は本堂の中に入ることはできませんが、土小観光協会の担当者が、自分たちの理想とするツアーを実現するため、自らお寺と交渉したそうです。

右側に見える金色の囲いの中に、重胤公の兜の中に納められていたといわれる観音像が祀られています。

増尾の坂は「さか」じゃない! 増尾城址公園にはたくさんの動植物!

増尾にはたくさんの坂があり、A、B、Cの全てのコースで、通るたびに丁寧に説明してくれました。

柏を含む東葛地域の方言では、「坂」は「さが」と発音するなど、二音目がにごることがあります。

今でも、代々柏に住む年長者の方々との会話の中に、そんな親しみのある言葉を聞くこともできます。

四郎兵衛坂(しろべえさが)。この看板は、「民話&坂道課」の皆さんが「増尾町会 民話の里づくりプロジェクト」さんと一緒に製作したものです。

増尾城址公園。複数の班が自然や歴史について解説。管理人さんにインタビューして知ったことなど、インターネットだけでは気づけないリアルな情報も教えてくれました。

月に2~3回指導にあたった柏市観光協会の中島貴洋さんと「民話の里づくりプロジェクト」の押味富士子さんも見守ります。「感動で涙が出そう」と中島さん。

梅津校長先生も自ら交通整理にあたります。「年が明けてから本気モードになった。一般公募という本物の場が本気を引き出す。感想をもらって実感できると、次につなげられる。もっといけるよ!」

ツアー2日目午前【Cコース】。キーワードは「教室で問題を解くのがゴールでなく、それを使うことがゴール!」

2日目の【Cコース】では、保護者の方がたくさん参加されました。

まずは、土小のすぐ近くに立地する萬福寺に向かってスタート。

前回のBコースでは「土小のルーツである寺子屋があった場所」とクイズ形式で紹介されました。

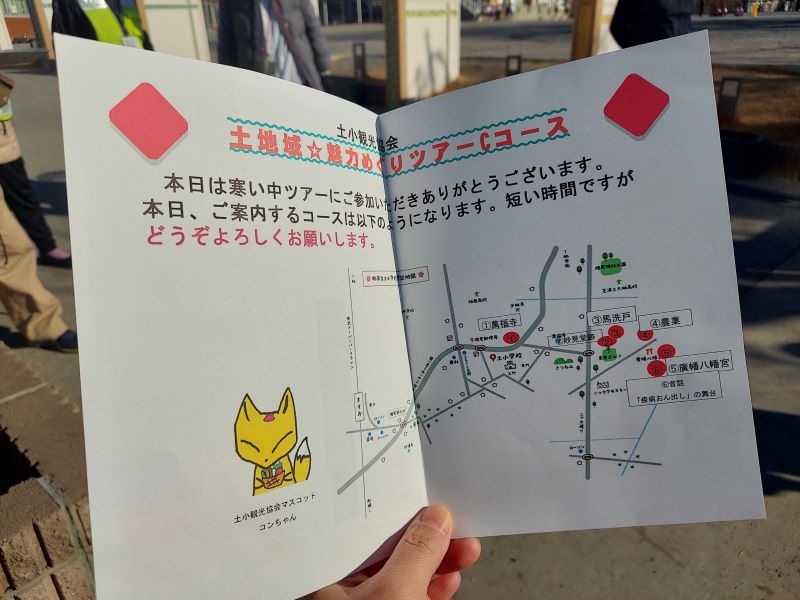

Cコースは3つのコースの中でも最も長い距離を歩くコース。「④農業」って? あとのお楽しみ!

ふだん子どもたちの見守り活動をおこなっている方もお客さんとして参加。「自分の住んでいるところを知って愛着をもつのはいいことだね。子どもの頃の友だちは一生だからね!」

萬福寺六地蔵。「お地蔵さん一人ひとり、持っているものが違うので注目してみてください」という担当者の解説に、保護者から「ふーん!」の声。

ユニークな石像があることで有名な萬福寺ですが、「訪れた人の記憶に残るように」というコンセプトがあることを初めて知りました。再び一同「ふーん!」

相馬氏ゆかりの妙見堂跡、地域の大切な拠点・直売所

千葉氏やその一族の相馬氏は妙見菩薩を信仰し、かつて廣幡八幡宮の近くにも妙見堂がありました。

しかし、管理が難しくなったことから取り壊され、平成14年萬福寺に再建されて、現在は記念碑が建っています。

妙見堂跡地のすぐそばに、増尾町会さんが造られた四阿(あずまや)があります。「この道はふだん通らないので、知らなかった」という保護者の声も。

妙見堂跡。息子さんの発表を見にきたという保護者のおひとりは「ふだん学校のことを話さない息子が、この取り組みについては楽しそうに話すんです」と教えてくださいました。

柏のむかしばなし「まれいど」の看板の横で、民話を暗記で披露。「難しい歴史の名称がたくさん出てきたけど大変では?」という私の問いに、「元々歴史が好きだったので、いろいろ調べました」とクールな答え!

道沿いにある野菜直売所では「農業課」の皆さんが、安価、新鮮、有機肥料といったメリットを解説してくれました。

このチラシも農業課の皆さんの手作り! 直売所もガイドの対象という視点は地域の方ならでは。

地元の氏神様「廣幡八幡宮」

800年以上もの歴史があると伝えられる廣幡八幡宮。

本殿だけでなく、第二次世界大戦で亡くなった方を弔う慰霊碑から、様々な神社のご利益をいただける末社まで、廣幡八幡宮をいろいろな面から解説してくれました。

境内でひときわ高くそびえ立つご神木。外虫対策などについても解説してくれました。

神社付近に伝わる「厄病おんだし」の民話を披露。校長先生は全スポットで児童の雄姿を撮影するのに大忙し!

土小につながる「伝兵衛坂(でんべえさが)」。後輩たちへのアドバイスは?「工夫すること。ジェスチャーなどをまじえる、セリフを覚える、相手の目を見ながら話す」などガイドの心得を教えてくれました。

ツアー2日目午後【Aコース】。キーワードは「先生はコーディネーター。魅力に出会わせるのが仕事!」

2日目午後の【Aコース】では、欠席の児童が数人いると担任の先生がこっそり教えてくれました。

「『でも、こちらの事情はお客さんには関係ないから』と言いました。」

やはりこのツアー本物です!

Aコースのマップ。このグループはすでに初日に1回実践し、BグループやCグループの問題点を共有して2回目の実践に臨みます。

増尾ふるさと会館の前で「カラス天狗と祭り見物」の民話を披露。堂々とした語りに「緊張しないの?」と尋ねると、「先週の創立125周年イベントで400人の前で話したから緊張しなかった」と頼もしい言葉!

妙蓮寺といったら、梅の季節を思い浮かべがちですが、担当のおふたりは、春夏秋冬の妙蓮寺の魅力を伝えてくれました。秋の写真が気に入ったことを伝えると、「これだけネットからでなく、私が撮ったものなんです」と。

歴史・自然の宝庫! きつね山(幸谷城跡)

中世に築かれ、相馬一族の居城とされる幸谷城。

相当な調査が必要だったと思われる中世山城(やまじろ)についても、虎口や物見台など、一つひとつ丁寧に説明してくれました。

ここでは植物、生物ともに30種類以上観察できることを、写真を使って解説してくれました。ちなみに、右の担当者は、コンちゃんの絵の作者でもあります。

「ここの土塁や堀が一番魅力的だと思います」と紹介する城跡担当者。「ほとんど残っていない城跡のどこに魅力を?」と尋ねると、「今はなくても、昔あったということ、人がいたというところが面白いです。」

最後は幸谷第一公園で「バクチぶちのシー」の民話を披露。彼女の語る方言も美しく自然に聞こえました。実は「民話&坂道課」の皆さんは「語り部」になるべく、この一年間、練習を積んできたのです。

最後は総合ガイドさんたちの挨拶で終わります。「1回目の反省を確実にいかしていた。お客さんを大事にという課題にも対応できていた」と担任の先生が話してくださいました。実際、今回私は手厚いおもてなしを受けたことが印象に残っていました。

先生方の思いは?

各ツアーの終了後、6年生を受け持つふたりの担任の先生に、この取り組みについて感想を伺いました。

「自分たちで考えて行動するようになりました。成長を見られるのが楽しみです。」

「教師の仕事は、子どもが笑顔で成長する手助けをするのが仕事。総合学習のひとつに貢献できてうれしいです。」

実は初日に、梅津先生に「どのようにこの取り組みを持続させるのですか」とお尋ねしたとき、その方法のひとつとして「先生方も面白さを見出してくれれば」とお答えになりました。

それがすでに実現されていること、梅津先生の理念がしっかり共有されていることを強く感じました。

また、同時に、押味さんをはじめ増尾町会が学校を支え、柏市観光協会の中島さんが専門分野で協力していることも大きな力となっていることを感じました。

こうした全てのステークホルダーとの関わりの中で、子どもたちが自分で考えて新しいものを創造する力が培われていることを実感したツアーでした。

ツアーの最後に配られるステッカー。子どもたちは口をそろえてこの取り組みを「楽しい」と話します。共通している理由は、知ることの楽しさ、伝えることの楽しさ。このステッカーはそんな「楽しい」の連鎖を象徴しているような気がしました。

柏市立土小学校

- 【住所】千葉県柏市増尾4-4-1

【電話】04-7172-4805

増尾山 少林寺

- 【住所】千葉県柏市増尾3-6-1

医王山 萬福寺

- 【住所】千葉県柏市増尾4-14-1

廣幡八幡宮

- 【住所】千葉県柏市増尾895

日蓮宗 妙蓮寺

- 【住所】千葉県柏市増尾6-4-1

★この記事が気になったり、いいね!と思ったらハートマークやお気に入りのボタンを押してくださいね。

※記事に掲載した内容は公開日時点の情報です。変更される場合がありますので、お出かけ、サービス利用の際はHP等で最新情報の確認をしてください

この記事を書いたのは…

「ちゃーりんぐ柏」代表石井雅子

柏生まれ柏育ち。編集者・箏(こと)奏者。市民活動家の両親が2015年前後に他界したことをきっかけに、柏に興味を持つようになる。2021年、柏の歴史スポットを自転車で巡る「ちゃーりんぐ柏」を立ち上げる(2022年市民公益活動団体登録)。2023年5月、補助金申請や情報発信、連携などをサポートする中間支援団体「ジセダイ歴史文化継承研究所」を設立、事務局長を務める。2024年8月柏に特化した観光会社「かしわグリーン観光社」を設立、代表を務める。